Individual Virtual Acoustics und Kopfhörer

Mit dem Begriff Virtual Reality werden scheinbare Wirklichkeiten bezeichnet, von Computern erzeugte räumliche

Bildwelten, in denen man sich umsehen und bewegen kann. Man wird sich in Zukunft in dieser scheinbaren Welt auch

umhören können, daher muß die akustische Darstellung ein Teil von Virtual Reality sein. Dementsprechend steht Virtual

Acoustics für die möglichst realistische Darstellung von akustischen Ereignissen, und zwar besonders in Bezug auf deren

dreidimensional räumliche Verhältnisse. Eine solche Darstellung war bisher über Kopfhörer nicht möglich.

Mit Hilfe der im HEARO realisierten Binauraltechnik gelingt erstmals die natürliche, räumliche Wiedergabe von

Stereosignalen über Kopfhörer. Das bisher mit Kopfhörerwiedergabe verbundenen Problem der Im-Kopf-Lokalisation ist

beseitigt. In äußerst aufwendigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten wurden die seit einigen Jahren bekannten

theoretischen Grundlagen über das räumliche Hören von AKG in ein praktisch einsetzbares Gerät umgesetzt.

Dabei mußten die für einen "Akustikgeräte-Hersteller" üblicherweise geltenden Grenzen der rein physikalischen Akustik

überschritten werden. Um das Problem zu lösen, mußte vor allem der Mensch selbst, für den das Hörerlebnis erzeugt

werden soll, in die Betrachtung mit einbezogen werden. Neben der Physik waren daher auch Hörphysiologie und

Hörpsychologie im Umfeld der gesamten Wahrnehmungstheorie zu beachten.

Der entscheidende Schritt zur Perfektion des Systems wurde von AKG getan, indem die Möglichkeit geschaffen wurde,

die individuell unterschiedlichen Eigenschaften des Gehörs verschiedener Menschen zu berücksichtigen. Der HEARO

stellt daher das erste Gerät einer neuen Kategorie dar, für die der Begriff Individual Virtual Acoustics (IVA) steht.

Der HEARO stellt in Verbindung mit einem hochwertigen Kopfhörer (wie z. B. dem AKG KIOOO) ein System dar, das die

Vorteile von Lautsprecher- und Kopfhörerwiedergabe vereinigt, und gleichzeitig deren jeweilige Nachteile vermeidet.

Mit dem HEARO werden der Kopfhörerwiedergabe völlig neue Dimensionen erschlossen. Im zweifachen Sinn: Einerseits

wird erstmals der alte Traum aller Kopfhöreranwender Wirklichkeit, daß auch Kopfhörer eine naturgetreue Abbildung der

räumlichen Verhältnisse einer Aufnahme erzeugen können. Andererseits werden mit dieser neuen Technologie viele neue

Anwendungsgebiete eröffnet werden, die vor allem im professionellen Bereich bisher der Lautsprecherwiedergabe

vorbehalten waren.

Kopfhörer haben gegenüber Lautsprechern einige große Vorteile: Ihre kleinen Wandlersysteme sind technisch

besser beherrschbar, und können daher akustische Signale präziser wiedergeben. Sie ermöglichen hohe

Abhörlautstärken, ohne die Nachbarn zu stören. Außerdem wird die Abhängigkeit von der meist ungünstigen Akustik des

Wiedergaberaumes ausgeschaltet.

Mit herkömmlichen Kopfhörern ist aber bisher ein entscheidender Nachteil verbunden: 1) Die räumlichen Verhältnisse

werden stark verfälscht wiedergegeben. Das akustische Geschehen wird auf den Raum zwischen den beiden Ohren

komprimiert, das Orchester spielt im Kopf ! Dieser Effekt wird als Im-Kopf-Lokalisation (IKI.) bezeichnet, und steht

natürlich in krassem Gegensatz zu dem Streben nach naturgetreuer Wiedergabe.

Dieser Nachteil konnte bisher trotz verschiedenster Bemühungen nicht beseitigt werden. Auch die technisch

aufwendigsten Kopfhörermodelle können das Gefühl, wie im Konzertsaal die Instrumente eines Orchesters im Raum zu

orten, nicht vermitteln.

Die Kopfhörer konnten daher bisher nur eingeschränkt verwendet werden: Bei der Beurteilung einer Aufnahme im

Tonstudio werden sie dazu eingesetzt, um z. B. Klangfarbenfehler oder technische Störungen wie Rauschen oder

Verzerrungen zu entdecken. Wichtige Qualitätskriterlen einer Aufnahme, wie Tiefenstaffelung und Räumlichkeit, also die

räumliche Darstellung einer Aufnahme, konnten mittels Kopfhörer nicht beurteilt werden.

Die unnatürliche räumliche Wiedergabe ist auch ein Grund, warum sich die Kopfhörer trotz ihrer Vorzüge beim

anspruchsvollen HIFI-Hörer nicht voll durchgesetzt haben. Idealerweise sollte man gar nicht bemerken, daß die Musik über

die Kopfhörer wiedergegeben wird. Im Gegensatz dazu werden - nicht zuletzt aufgrund der IKL - herkömmliche Kopfhörer

eher als störend empfunden.

Die Im-Kopf-Lokalisation

Wahrscheinlich seit Kopfhörer gebaut werden, beschäftigt die Im-Kopf-Lokalisation (IKL) Forscher und Entwickler. Es

wurden dazu z. T. skurrile Theorien entwickelt, wobei man Erkenntnisse über das Richtungshören, die bereits viel früher

gewonnen worden waren, ignorierte. Noch nach 1950 vermutete man als Ursache z. B. Eigenresonanzen von Mikrofonen

und Kopfhörern, Übermodulationen (Übersteuerung) des Nervensystems und die fehlende Beschallung des Körpers. Erst

1968 wurde in einer Arbeit von Reichardt und Haustein /Lit.: 2/ erstmals die Vermutung geäußert, daß die durch die

Kopfhörer ausgeschaltete Beeinflussung der Schallwelle auf ihrem Weg von der Schallquelle zum Trommelfell für die IKL

verantwortlich wäre. Diese Überlegung soll anhand der folgenden Abbildungen erläutert werden:

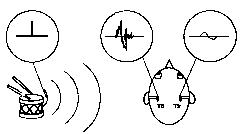

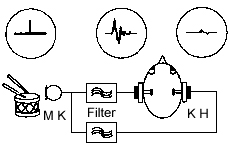

Abb. 1 zeigt eine "natürliche" Hörsituation.

Abb. 1 zeigt eine "natürliche" Hörsituation.

Als Schallquelle diene ein Instrument, das ein impulsförmiges Schallsignal

abstrahlt. Dieser Impuls trifft von der linken Seite auf den Kopf einer Versuchsperson. Mißt man das Signal direkt vor den

beiden Trommelfellen, und stellt ihren Zeitverlauf (Impulsantwort) am Oszilloskop dar, so stellt man fest, daß der Impuls

stark deformiert wurde. Er wurde auf seinem Weg vom Lautsprecher zu den beiden Trommelfellen durch verschiedene

physikalische Einflüsse verformt. Unmittelbar einsehbar ist, daß der Impuls am linken Ohr früher als am rechten Ohr

ankommt. Durch die Abschattungswirkung des Kopfes ist außerdem das Signal am rechten Ohr leiser als am linken Ohr.

Dazu kommen weitere Effekte, wie z. B. Reflexionen an den Schultern, Beugungen, und Resonanzerscheinungen an den

Ohrmuscheln.

Die Art der Beeinflussung hängt von der Form der Ohren, des Kopfes, der Schultern, eigentlich von der Form des

gesamten Körpers ab, und ist daher individuell unterschiedlich. Das Außenohr (dazu sind in diesem Zusammenhang

neben dem Ohrkanal und der Ohrmuschel auch Kopf und Rumpf zu zählen) bildet

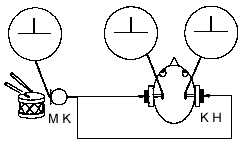

Abb. 2: Herkömmliche Kopfhörerwiedergabe

also ein Filter, das ein Schallsignal abhängig von seiner Einfallsrichtung und seiner Frequenz beeinflußt. Die aus der

Filterung durch das Außenohr resultierenden linearen Verzerrungen von Betrag und Phase des Signales werden durch

die sogenannte komplexe Außenohrübertragungsfunktion beschrieben (im folgenden wird zur Vereinfachung statt dieses

komplizierten Wortes der Begriff Ohrkurve verwendet). Durch die beschriebenen Effekte werden dem Schallsignal

bestimmte Merkmale mitgegeben (aufgeprägt), aus denen das Gehirn den Ort ihrer Herkunft "berechnen" kann.

Abb. 2: Herkömmliche Kopfhörerwiedergabe

also ein Filter, das ein Schallsignal abhängig von seiner Einfallsrichtung und seiner Frequenz beeinflußt. Die aus der

Filterung durch das Außenohr resultierenden linearen Verzerrungen von Betrag und Phase des Signales werden durch

die sogenannte komplexe Außenohrübertragungsfunktion beschrieben (im folgenden wird zur Vereinfachung statt dieses

komplizierten Wortes der Begriff Ohrkurve verwendet). Durch die beschriebenen Effekte werden dem Schallsignal

bestimmte Merkmale mitgegeben (aufgeprägt), aus denen das Gehirn den Ort ihrer Herkunft "berechnen" kann.

Im Gegensatz zur natürlichen Situation zeigt Abb. 3 die Situation bei herkömmlicher Kopfhörerwiedergabe:

Am Ort der

Schallquelle wird der Impuls von einem Mikrofon MK aufgenommen und den Kopfhörern KH zugeleitet. Durch die

elektrische Übertragung hat man den Impuls den Einflüssen des Körpers entzogen. Der Impuls kommt dadurch

unverformt, links und rechts gleich, an den Trommelfellen an. Das Gehirn erhält daher nicht mehr die Informationen, aus

denen es normalerweise den Schallquellenort "berechnen" kann. Das Gehirn (Gehör) projiziert solche Signale auf den

Raum zwischen den beiden Ohren, es entsteht die für Kopfhörerwiedergabe bisher typische IKL.

Stereophonie über Lautsprecher und über Kopfhörer

Mit dem grundsätzlichen Wissen um das Entstehen der IKL kann man nun an das Problem der Stereowiedergabe über

Kopfhörer gehen. Zunächst wird die Situation bei der Lautsprecherwiedergabe betrachtet, für die die meisten Aufnahmen

ja auch abgestimmt sind. Bei der Wiedergabe über zwei Lautsprecher erhält man üblicherweise ein Klangbild, das sich

mit dem Blick auf eine Theaterbühne vergleichen läßt: Das Klangbild wird zwischen den Lautsprechern, mit mehr oder

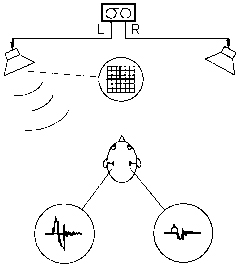

weniger räumlicher Tiefe (Tiefenstaffelung), aufgebaut. Nach der Abb. 9: Stereophonie über Lautsprecher Theorie der

Phantomquellenbildung /Lit.: 1/ sollten die einzelnen Schallquellen (Instrumente eines Orchesters) eigentlich nur auf der

Verbindungslinie zwischen den Lautsprechern aufgefädelt erscheinen.

Abb. 3: Stereophonie über Lautsprecher

Abb. 4: Stereophonie über herkömmliche Kopfhörer

Man kann jedoch dem Signal sekundäre Merkmale mitgeben, die den Eindruck von räumlicher Tiefe entstehen lassen.

Dies ist mit der dreidimensionalen Wirkung eines eigentlich nur zweidimensionalen Bildes zu vergleichen, in dem diese

Wirkung durch perspektivische Darstellung erreicht wird.

Man kann jedoch dem Signal sekundäre Merkmale mitgeben, die den Eindruck von räumlicher Tiefe entstehen lassen.

Dies ist mit der dreidimensionalen Wirkung eines eigentlich nur zweidimensionalen Bildes zu vergleichen, in dem diese

Wirkung durch perspektivische Darstellung erreicht wird.

Wird nun dasselbe Stereosignal über Kopfhörer reproduziert, verliert die Bühne ihre räumliche Tiefe, wird komprimiert,

und in den Kopf des Zuhörers versetzt. Was ist passiert?

Betrachten wir zunächst nur die "halbe Stereophonie", also nur einen aktiven Lautsprecher. In Analogie zu Abb. 1 strahle

der linke Lautsprecher einen Impuls ab (Abb. 3), der von einem Tonband wiedergegeben wird. Das Signal ist also auf der

Aufnahme ganz links im Stereopanorama positioniert, und wird dementsprechend aus einem Winkel von 30° beim

Zuhörer eintreffen. Vom Zuhörer wird der Lautsprecher als punktförmige Quelle wahrgenommen, man hat normalerweise

kein Problem, ihren Ort akustisch zu lokalisieren. Mißt man die Signale am Trommelfell, stellt man wieder starke

Verformungen des Impulses fest, wobei die Laufzeit- und Pegelunterschiede zwischen den beiden Ohren bei einer

Schalleinfallsrichtung von 30° natürlich geringer sind als bei 90°.

Wird dasselbe Tonbandsignal über Kopfhörer gespielt, wird der Impuls nicht verändert, und erscheint nur am linken Ohr

(Abb. 10). Die volle Auslenkung im Stereopanorama bewirkt jetzt einen empfundenen Schalleinfallswinkel von 90°, das

Hörereignis (die empfundene Position der Schallquelle) entsteht direkt am linken

Ohr, aber immer noch im Kopf. Außerdem wird in dieser Situation ein unangenehmes Druckgefühl hervorgerufen.

Die analoge Situation tritt natürlich für ein voll nach rechts ausgerenktes Signal auf Die im Stereopanorama dazwischen

liegenden Phantomquellen werden auf die Verbindungslinie zwischen den beiden Ohren projiziert.

Die Lösung:

Das Prinzip: Binauraltechnik

Um das Problem der IKL zu lösen, müßte man offenbar versuchen, dem Signal, das über Kopfhörer wiedergegeben

werden soll, die Merkmale mitzugeben, die für das räumliche Hören notwendig sind. Mit anderen Worten: bei

Kopfhörerwiedergabe muß am Trommelfell genau das gleiche Signal entstehen, wie es beim natürlichen Hören entstehen

würde. Dann wäre das Gehirn wieder in der Lage, dem Signal einen Ort zuzuordnen - das Orchester spielt wieder im

Raum, nicht mehr im Kopf!

Um das Problem der IKL zu lösen, müßte man offenbar versuchen, dem Signal, das über Kopfhörer wiedergegeben

werden soll, die Merkmale mitzugeben, die für das räumliche Hören notwendig sind. Mit anderen Worten: bei

Kopfhörerwiedergabe muß am Trommelfell genau das gleiche Signal entstehen, wie es beim natürlichen Hören entstehen

würde. Dann wäre das Gehirn wieder in der Lage, dem Signal einen Ort zuzuordnen - das Orchester spielt wieder im

Raum, nicht mehr im Kopf!

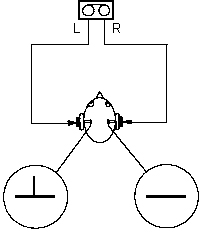

Es wäre also notwendig, den Impuls genauso zu verformen, wie dies beim natürlichen Hören der Fall ist. Wie in Abb. 5

gezeigt, wird dazu das vom Mikrofon aufgenommene Signal über zwei elektronische Einrichtungen (Filter) geschickt, die

den Impuls genauso beeinflussen, wie er auf seinem Weg von der Schallquelle zum linken und rechten Trommelfell

beeinflußt würde (Simulation der Ohrkurven nach Betrag und Phase). Die Messung an den Trommelfellen zeigt nun wieder

dieselben Ergebnisse wie bei der "natürlichen" Hörsituation, das Gehirn erhält dadurch wieder die gewohnten

Informationen, aus denen es den Ort der Schallquelle ermitteln kann. Der experimentelle Nachweis gemäß der gezeigten

Anordnung wurde von Laws erst 1972 /Lit.: 3/ gegeben.

Entsprechende Verfahren werden mit dem Begriff Binauraltechnik bezeichnet, der sich vom Hören mit zwei Ohren

(=binaurales, Hören) ableitet: Ähnlich wie für das dreidimensionale Sehen zwei Augen notwendig sind, ist auch das

räumliche Hören nur mit beiden Ohren möglich.

Binaurale Stereophonie über Kopfhörer

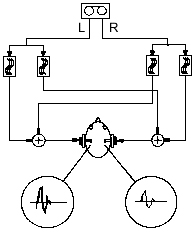

Aus Abb. 5 kann damit die Lösung für das Problem der Stereowiedergabe über Kopfhörer abgeleitet werden. Anstatt

einer realen Schallquelle sollen quasi zwei Lautsprecher simuliert werden: Für jeden der beiden Lautsprecher muß ein

Filterpaar in den Signalweg eingeschleift werden, um die entsprechenden Ohrkurven (für +/- 30°) nachzubilden (Abb. 6).

Die beiden Ausgangssignale der jeweils dem linken und rechten Ohr zugeordneten Filter werden summiert, und dem

linken und rechten Kopfhörer zugeführt.

Wenn auf diese Weise die beiden Lautsprecher richtig simuliert werden, gelingt auch die Darstellung der

Phantomquellen, und damit des gesamten auf der Aufnahme enthaltenen Stereopanoramas, mit allen seinen Merkmalen,

also auch der räumlichen Anordnung.

Abb. 6: Binaurale Stereophonie über Kopfhörer

Abb. 6: Binaurale Stereophonie über Kopfhörer

Die praktische Umsetzung dieser an sich naheliegenden Lösung ist allerdings mit erheblichem Aufwand verbunden, und

erst in jüngster Zeit mit Hilfe modernster Technik möglich geworden. So erfordert die Messung im Ohrkanal spezielle

Miniaturmikrofone und Meßverfahren, die Realisierung der Simulation durch digitale Filter wurde erst durch die rasante

Entwicklung der Mikroprozessor- bzw. Signalprozessortechnologie möglich.

An dieser Stelle ist speziell darauf hinzuweisen, daß durch die binaurale Bearbeitung das Signal nicht "verzerrt" wird, um

einen künstlichen Effekt zu erzielen, was einem "puristischen" Ansatz widersprechen würde, sondern im Gegenteil

versucht wird, das Signal eben genauso an das Trommelfell zu bringen, wie dies in der Lautsprechersituation geschehen

würde. Das Ziel ist, die Aufnahme möglichst unverfälscht wiederzugeben, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzulassen.

Die Realisierung

AKG und die Binauraltechnik

Die praktische Umsetzung des im vorigen Kapitel beschriebenen Ansatzes ist allerdings mit erheblichem Aufwand

verbunden - im Detail sind sehr viele Hindernisse zu überwinden. Entscheidende Fortschritte konnten erst seit der

praktischen Verfügbarkeit der digitalen Signalverarbeitung gemacht werden, die die binaurale Bearbeitung akustischer

Signale in der Praxis realisierbar macht.

Insbesondere sei hier auf ein 1987 entstandenes Programm verwiesen, das in Form eines Labormusters als erster Schritt zur Realisierung einer Virtual Acoustics Applikation gesehen werden kann /Lit.: 7, 8/: Dabei ist am Bildschirm ein einfacher Raum mit einer Schallquelle und einem Männchen als "Hörer" zu sehen. Das Männchen oder die Schallquelle können mit Hilfe der Maus in diesem Raum bewegt werden. Der Benutzer hört über Kopfhörer quasi mit den Ohren des Männchens, so als ob er selbst sich in diesem Raum befinden und bewegen würde. Die binaurale Simulation berücksichtigt den Direktschall und je eine Reflexion von einer der sechs Wände, die entsprechenden Parameter werden mittels Spiegelquellenmethode in Echtzeit berechnet.

Mit dem CAP340M wurden unter anderem auch Untersuchungen zu speziellen raumakustischen Problemen der Stereoaufnahmetechnik (in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rundfunktechnik, München, und dem Bayerischen Rundfunk /Lit.: 10, 1 l/) und zur Festlegung eines neuen Standards für mehrkanalige Tonwiedergabe bei HDTV (Institut für Rundfunktechnik, München /Lit.: 12/) durchgeführt. Von AKG wurden eigene Meß- und Simulationsverfahren entwickelt, um die für das räumliche Hören wichtigen Parameter mit Hilfe der digitalen Signalverarbeitung untersuchen zu können /Lit.: 13, 14/.

Im Oktober 1991 wurde ein von AKG entwickelter Binauralprozessor, der im Prinzip eine einkanalige Version des HEAROdarstellte, auf der russischen Raumstation MIR dazu eingesetzt, um im Rahmen des wissenschaftlichen Experimentes AUDIMIR erstmals die Bedeutung des räumlichen Hörens für die Orientierung des Menschen bei Schwerelosigkeit zu untersuchen /Lit.: 15/.

All diese Anstrengungen bildeten schließlich die Grundlage für die Entwicklung des HEARO. Dieses Gerät wurde mit dem Ziel entwickelt, über Kopfhörer zumindestens dieselbe Wiedergabequalität wie über Lautsprecher zu ermöglichen.

Quelle: AKG Acoustics!